격전치른 이순신 쉼터…"한산도 수루·해갑도 그린 산수도 확인"

'난중일기 완역' 노승석 씨, 그림 분석자료 공개…"수루 복원 시 중요 자료"

1592년 7월 조선 수군이 한산섬 앞바다에서 일본을 크게 무찌른 한산도대첩은 임진왜란 3대첩의 하나로 꼽힌다.

마치 학이 날개를 편 듯한 '학익진'(鶴翼陣) 앞에 일본의 함대는 제대로 된 반격조차 하지 못했다.

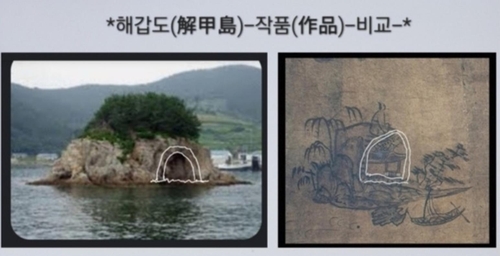

잇단 패전으로 사기가 떨어진 조선군에 승리의 기쁨을 준 이 전투를 끝낸 뒤, 충무공 이순신(1545∼1598)은 바다 한 가운데 작은 섬 해갑도(解甲島)에 올라 갑옷을 벗고 쉬었다고 전한다.

임진왜란 당시 한산도 일대 주요 장소를 그린 것으로 추정되는 그림이 공개됐다.

사적 '통영 한산도 이충무공 유적' 모습

고전학자인 노승석 동국대 여해연구소 학술위원장은 13일 "이순신의 전설이 전해지는 해갑도와 수루(戍樓·적군의 동정을 살피려 만든 누각) 등을 그린 조선 후기 산수도를 처음 확인했다"고 밝혔다.

난중일기를 완역한 이순신 연구자로 잘 알려진 노 위원장은 그림의 배경과 내용을 분석·고증했다.

노 위원장은 "개인 소장가 이필근 씨가 소장한 그림"이라며 "7∼8년 전 그림의 존재를 안 뒤 관련 자료를 수집해 고증한 결과, 상당한 가치가 있다는 여러 전문가 의견이 있었다"고 설명했다.

한산도 수루와 해갑도가 담긴 것으로 추정되는 산수도

그는 특히 "난중일기를 분석했을 때 (그림 속) 수루의 위치와 관련 내용 등이 일치한다"고 말했다.

임진왜란이 발발한 뒤 이순신은 옥포, 당포, 한산도 등에서 적을 격파하며 1593년 삼도수군통제사가 됐다. 그는 약 3년 7개월간 한산도 통제영에서 삼도 수군을 관장한 것으로 알려져 있다.

노 위원장은 "한산도의 망루인 수루는 통제사 진영이 세워질 때 함께 지어졌는데, 이순신은 여기서 견내량과 한산도 앞바다에 출몰하는 일본군을 정찰했고 부하들과 작전을 모의했다"고 말했다.

실제 1594년 7월 15일 일기에는 수루에서 명나라 장수가 한산도로 온다고 보고 받은 내용도 있다.

노 위원장은 그림 속 수루에 꽂힌 깃발과 관련, "맨 위에 꿩 깃이 있는데 이는 수사(水使·수군절도사) 진영이나 배에 장군기를 달 때 사용했다"며 "이순신의 삼도수군통제사 진영임을 알리는 대장기를 표현한 것"이라고 추론했다.

그는 작은 섬 위에 앉아있는 사람은 이순신을 표현한 것으로 보인다고 전했다.

그림 속 섬과 깃발을 확대한 모습

노 위원장은 "그림을 보면 해갑도 오른쪽 움푹 들어간 곳에 작은 신당(神堂)이 있다. 현재 섬에 가보면 신당은 없지만 움푹 들어간 자리가 남아있다"고 말했다.

그는 그림이 훗날 그려진 이유에 대해 "한산도는 중요한 가치가 있는 장소"라며 "해갑도, 수루 등을 기억하고 그 의미를 부각하기 위해 옛 그림 등 자료를 보고 그린 것으로 보인다"고 추측했다.

노 위원장에 따르면 소장자는 한국미술품감정평가원(2015년), 한국고미술협회(2022년) 등 2곳으로부터 '진품'이라는 감정 평가를 받았다. 다만 제작 추정 시기는 각각 19세기 초와 18세기로 다소 차이가 있다.

노 위원장은 "그간 '난중일기'에만 나오는 수루의 형태를 그림으로 볼 수 있다는 점에서 의미가 있다. 추후 수루를 복원할 때 중요한 자료로 활용될 가치가 있다"고 밝혔다.

해갑도와 그림 속 섬을 비교한 부분

기사에 대한 의견

핫이슈

핫이슈

가장 많이 본 뉴스

가장 많이 본 뉴스